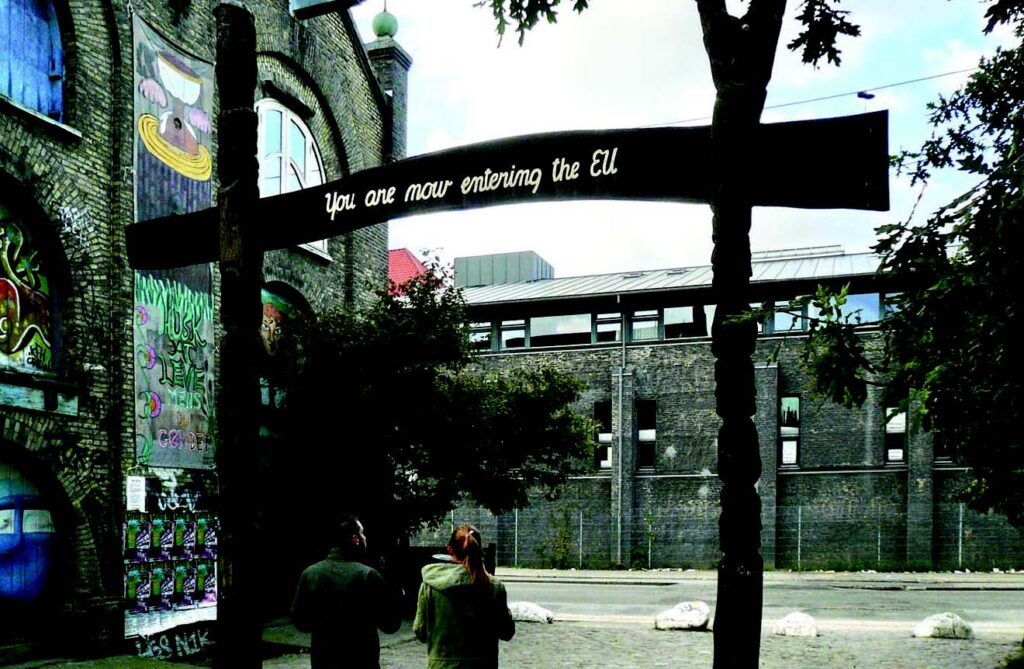

La historia de este barrio de Copenhague, capital de Dinamarca, es un largo enfrentamiento entre el Estado nacional y sus habitantes, una runfla de libertinos, hippies, okupas, punks, inmigrantes ilegales, anarquistas, hackers y no pocos consumidores de drogas. Cada vez que el Estado lanzó duras políticas para hacerlo retroceder, encontró la resistencia de sus habitantes que nunca tardaron en articularse para lograr conservar su estatus político y sus beneficios sociales. Todo comenzó al calor de la década del 70, cuando un grupo de padres tiró las vallas de un viejo cuartel militar para poder disfrutar de un espacio verde con sus niños. Al poco tiempo, se metieron unos festivos intrusos que, inspirados por el hippismo de los años 60, unieron sus fuerzas para fundar una nueva sociedad con reglas diferentes a las del sistema capitalista. Amén. Así se inició el barrio Christiania, un lugar que poco se parece a lo que su nombre católico sugiere o al jardín de infantes que se pensó en un primer momento. Sus impulsores, sabiendo que su universo de fantasías carecía de sustento legal, se apuraron en presentar una serie de argumentos para componer una entelequia legal –sólo comprensible en estas racionalistas tierras–, y consiguieron que el Parlamento acepte al barrio como un “experimento social”. Así, les transfirió poderes para que se constituyan como una comuna autónoma. De todas formas, ese logro no apaciguó a los vecinos más conservadores de la capital danesa que lo acusaron de ser un foco de criminalidad y drogadicción. Desde entonces, sus habitantes libran una dura batalla por la subsistencia de este oasis de delirio y solidaridad que permite darse licencias inconfesables en un mundo tan tabulado como son las sociedades bálticas. Cada tanto, los ataques de las sucesivas administraciones recrudecen: para continuar auto gobernándose, sus vecinos han debido aceptar pagar impuestos y entregar ciertos privilegios para mantener otros derechos. Se han comprometido a regular la venta de drogas y expulsar a los que comerciaban con drogas duras. Han convenido organizar su propio servicio postal y de recolección de residuos. Y cada vez que un partido conservador gana las elecciones en Copenhague, vuelven a ser perseguidos por la policía y los inversores inmobiliarios. No obstante, nadie puede apagar su espíritu libertino.

Las 34 hectáreas del barrio están dispuestas en torno a Pusher Street. Algunos tramos son de asfalto, otros de adoquines y otros de tierra, cosa infrecuente en las capitales europeas. Las paredes de las casas están pintadas con estrafalarios colores, grafitis y murales que son un canto a la originalidad y un atentado contra el monopolio de los colores llanos. Sobre esta arteria se encuentran bares, tiendas, puestos de recuerdos y salas de exposiciones. Además, hay una panadería y una guardería que se administran de forma cooperativa. Pero el motivo de orgullo de la callejuela son los famosos comercios destinados a la venta y consumo de hachís y marihuana. También se consiguen drogas duras, pero eso es más allá del amparo normativo propio de este lugar. A diferencia de otros “barrios rojos” de Europa o “zonas liberadas” del Tercer Mundo, nadie tropieza con jeringas ni residuos ya que sus calles están sumamente limpias, como si se preocuparan por lograr la forma más ordenada y pulcra de administrar la anarquía.

Harry tiene la cara como una suela de zapatos. La heroína ha desgastado su rostro como el ácido carcome los metales más nobles. Su apodo se debe a su hablar balbuceante que evoca a Harry el sucio, aquel personaje de Clint Eastwood. Según cuentan, este precoz anciano sentado en el piso frente a unos dibujos de colores supo ser un pintor que animaba el ambiente cultural de Christiania y que se destacó durante “la huelga de los dealers”.

Así como es imposible entender las huelgas japonesas donde los obreros se esfuerzan por trabajar de más sin comprender el modelo productivo nipón, esta protesta –inverosímil en otras latitudes– sólo puede realizarse en países en los que el imperio de la razón es la locura más insensata. Aparentemente, el gobierno quiso prohibir la venta de drogas blandas en la zona de Pusher y la comunidad se unió para forzar la marcha atrás a esa medida y poder continuar con su forma “semi legal” de sustento. Todos los comerciantes acordaron una misma estrategia: dejar de vender narcóticos. El objetivo de la huelga era demostrar por la vía de la razón cómo se vería afectada la vida de los consumidores y no consumidores si se les impedía seguir operando en la pintoresca callejuela. No sólo eso: también amenazaron con expandir su actividad por toda la ciudad y difundieron sus explicaciones economicistas para demostrar la función social de su rol. Después de enloquecer a media ciudad, ambos bandos se sentaron a negociar y como resultado quedó una legislación más dura que no impide, de todas formas, que Pusher siga siendo el mayor centro de consumo y distribución del país. Pero todos los sistemas tienen contradicciones, incluso éste: aunque parezca increíble, pese a que está tolerada la venta de drogas se prohibió tomar fotografías. Poco queda de aquel Harry que entusiasmó a todos con sus poéticas proclamas y se dedicó a convencer a los vecinos para que no faltaran a las marchas. El tiempo fue apagando su fuego sagrado y las drogas dejaron sólo cenizas. Es evidente que las coloridas manos de Harry no conservan el mágico don. Llegó a exponer sus cuadros en selectas galerías de arte de Suecia y Holanda para luego dedicarse a desarrollar llamativos murales que se lucen en las paredes de Christiania expresando sus más lúcidos sueños. Si pensaba buscar masividad, lo logró: ahora Harry traza nebulosas manchas en los suelos de Pusher Street con tizas de colores y vive en un albergue comunitario con las monedas que le dejan los transeúntes que se maravillan con sus antojadizos garabatos o se apiadan de su leyenda.

A Stephi le dicen Cookie. Tal vez porque se asemeja a las galletas danesas de mantequilla, azúcar y harina. Es rubia, dulce y redonda y, además, tiene una personalidad crocante e irresistible, como esos célebres bocadillos que vienen en una delicada lata pintada y las ancianas dinamarquesas ofrecen junto al té. Cualquiera puede verla salir de la guardería infantil donde trabaja sin sospechar de su historial. Hija única de un acomodado matrimonio, pasó por prestigiosas instituciones educativas europeas hasta que su afición por las hierbas sedantes la hizo perder el ritmo de estudio. De los claustros académicos se escapó con un estudiante tan inconformista como ella. “Hay diferentes formas de buscar un cambio en la vida y una es quedar embarazada”, ensaya con una simpatía inusual en estas tierras. Así ingresó a un matrimonio sin sentido, una sociedad mutua dedicada a ahogar las voluntades y el erotismo en un botiquín de drogas y antidepresivos. Las peleas se hicieron constantes y luego vinieron los golpes. Fuera de su casa, sola y con un hijo, terminó por ser alojada en una comunidad hippie de Christiania, en la que compartía el cuidado de los niños, la compra de los alimentos y de grandes lotes de hierbas. “Compartir las tareas tiene su costado alivianado y su lado muy complicado”, rememora con realismo, aunque confiesa que estará eternamente agradecida por la hospitalidad de ese grupo. Después de salir con algunos integrantes, quiso volver a la “normalidad” y comenzó a salir con un caballero que la tentó con regresar a la vida burguesa, sostenida por la rentable venta de drogas. Aunque rápidamente se dio cuenta de que volvería a cometer el mismo error que con su ex marido. Sin pensarlo dos veces, buscó a una amiga que también se había auto exiliado del clan hippie para conseguir un apartamento en este barrio y rearmar su vida aprovechando las ventajas de una comunidad mayor: la Unión Europea le brindó ayuda social. Desde hace unos años, ella trabaja en una de las tantas guarderías infantiles del lugar, ya que el suburbio tiene una de las tasas de natalidad más altas del país. “Sólo en este sitio me pueden aceptar para cumplir este trabajo sin tener que esconder mi pasado”, dice Cookie, quien se alegra de vivir en un sitio en el que no teme ser descalificada por su historia personal.

Los carteros ya no ingresan a este barrio. Lo han dejado de hacer en los años fundacionales alegando su temor a circular por calles entregadas a “la perdición y los vicios más bajos”. Esta deserción es simbólicamente muy fuerte en un país donde el correo funciona puntualmente desde hace más de dos siglos. Si bien ahora no hay motivos para temer, los carteros siguen sin cruzar las fronteras de este territorio autónomo. Sólo se limitan a dejar sus bolsas llenas de correspondencia en la puerta de Christiania y, una vez dentro, los vecinos encargados de este servicio ordenan alfabéticamente los sobres.

Los carteros ya no ingresan a este barrio. Lo han dejado de hacer en los años fundacionales alegando su temor a circular por calles entregadas a “la perdición y los vicios más bajos”. Esta deserción es simbólicamente muy fuerte en un país donde el correo funciona puntualmente desde hace más de dos siglos. Si bien ahora no hay motivos para temer, los carteros siguen sin cruzar las fronteras de este territorio autónomo. Sólo se limitan a dejar sus bolsas llenas de correspondencia en la puerta de Christiania y, una vez dentro, los vecinos encargados de este servicio ordenan alfabéticamente los sobres.

“Es una tarea monótona, pero que demuestra el poder organizativo de esta comunidad que cree en la solidaridad”, cuenta con orgullo un rubio melenudo con una panza prominente que bien podría confundirse con el cantante de una banda de heavy metal. Cuando finaliza su primera tarea, sube con la bolsa a una bicicleta marca Christiania –cuyos modelos se caracterizan por tener un carrito en la parte delantera– para enfrentar como cualquier cartero del mundo el frío matinal. En poco menos de dos horas habrá terminado su tarea si no se detiene a hablar con los transeúntes o beber una cerveza. El sistema que guía al servicio postal posee otra contradicción notoria: sólo se le entregan las cartas a los vecinos que hayan pagado un canon especial. “¿Si no le interesa algo por qué pagarlo?”, lanza un eslogan acorde a un lugar en el cual, durante muchos años, los vecinos no aceptaron abonar ni el servicio de aguas ni de electricidad. Al respecto, a la consulta de por qué dejan sin cartas al resto de los habitantes, el rubio evade estas pequeñeces y con su utópica flema sólo responde: “Las ventajas que implican vivir aquí conllevan sacrificios y normativas especiales. Todos deben cuidar las reglas y defender al barrio. Mil veces nos hemos levantado y mil veces más lo haremos contra todo aquel que quiera arruinar nuestro estilo alternativo de vida”. Y después de semejante declaración, parte pedaleando con lozanía para perderse en las callejuelas, como si fuese la metáfora de una sociedad que intenta avanzar hacia al futuro. En bicicleta.