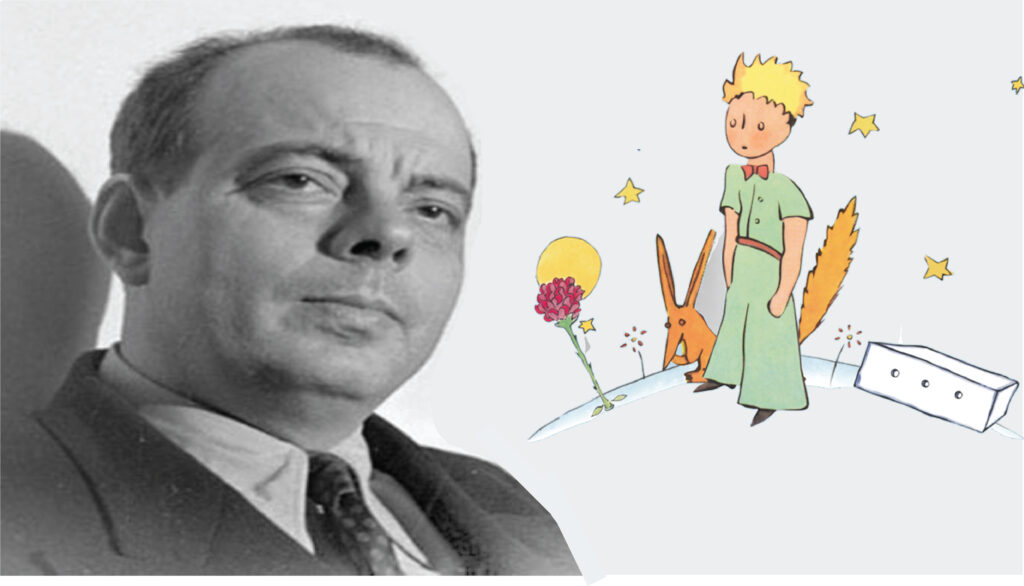

No es mal alumno –dijo el padre jesuita mientras sacudía ligeramente la cabeza–, pero sí algo descuidado. Parece que siempre estuviera pensando en otra cosa”. Marie Boyer se preguntó si ese leve movimiento de cabeza era un signo de aprobación. La cara del cura, con ese gesto cómplice, parecía desmentir sus palabras. Los dos hijos de Marie Boyer estudiaban en el Colegio Notre Dame de Sainte-Croix, pero los reproches invariablemente llegaban por culpa de Antoine; acerca de François los padres jesuitas no tenían la menor queja. Un niño aplicado y respetuoso, ordenado en sus cosas, que cumplía cualquier orden sin un solo gesto de protesta. ¿Por qué Antoine que era un año mayor que François era dueño de esa personalidad tan rebelde? El padre jesuita no podía contestarle esa pregunta. Y Antoine-Jean-Baptiste-Marie-Roger, su esposo y padre de los niños, tampoco podía responderle: el bueno de Jean-Baptiste hacía ya cuatro años que había muerto.

–¿Qué me aconseja, padre? –preguntó Marie.

Entonces el cura repitió casi las mismas palabras que había dicho en el encuentro anterior. Dijo que Antoine iba siempre con los dedos manchados de tinta, que no solía prestar atención a ciertas materias, que las matemáticas le interesaban muy poco y, lo que es más grave, las clases de religión parecían no importarle. En lugar de eso, pasaba largo tiempo haciendo dibujitos y escribiendo, vaya a saber qué cosas, porque no bien las escribe las rompe. O tal vez las guarda en su casilla; allí tiene tantos papeles y libros que casi no se puede cerrar.

–¿Libros prohibidos? –preguntó Marie.

–No, nada de eso –la calmó el padre jesuita–, pura ficción: poesías y cuentos, muchos cuentos y fábulas. Eso es lo que le gusta a su hijo. Creo que el chico es un soñador.

Esa definición tranquilizó a Marie.

–Sí, padre, algo de eso hay –dijo–, no se cansa de repetir que quiere volar.

–¿Volar? –dijo el padre jesuita. Ahora él que se mostraba asombrado.

–Quiere ser aviador –dijo Marie Boyer.

–¿Qué le dije? Un soñador –repitió el sacerdote y disimuló un suspiro de alivio. Un rato después Marie Boyer estaba otra vez en la calle. Le ordenó al cochero que se dirigiera hacia el Castillo de la Môle, allí vivía su madre y, desde el mismo momento en que murió Jean-Baptiste, Marie Boyer decidió volver a la casa materna; se había quedado viuda y, para colmo, era madre de cinco hijos: Marie-Madeleine, Simona, Antoine, François y Gabrielle, que había nacido en el mismo año en que murió Jean-Baptiste. Ese 1904 había sido un año especial: murió su esposo y nació su tercera hija. Cuatro años después de esa muerte y ese nacimiento, Marie Boyer tuvo que hacerle frente a una serie de problemas. Pertenecía a una familia de rancia estirpe, era viuda de un aristócrata y vivía en un castillo, pero eso sólo era fachada; lo auténticamente cierto era su precaria situación económica. Situación que, sin embargo, no le impidió inscribir a sus dos hijos varones en el Colegio Notre Dame de la Sainte-Croix; allí mismo había estudiado el padre de los niños. Marie Boyer era fiel a las tradiciones. Pero Antoine se empeñaba en ser diferente del resto de la familia. No era un mal chico, aunque insistía en pedir lo imposible. Esa ambición por volar y esa pasión por el dibujo y la escritura, ¿de quién la habría heredado? Marie Boyer había rastreado su ascendencia y la de su esposo, y a lo largo de más de dos siglos no tropezó con ningún remoto pariente que tuviera esas características. “Infinitos son los caminos…”, murmuró y decidió que tendría que hablar con Antoine. No era la primera vez que su madre lo llevaba hasta uno de los cuartos más lúgubres del castillo. Antoine sabía que ése era el sitio elegido para dar las malas noticias. Sin embargo, fue sin preocuparse más de la cuenta: suponía que su madre nuevamente le iba a recriminar por su mal comportamiento en el colegio. En esta ocasión se equivocó. Su madre le confió algo más importante y doloroso. Pidió que la entendiera y le anticipó que ella se iría del Castillo de la Môle: no soportaba el tratamiento que le daban sus parientes. Insistió que ellos no comprendían el sacrificio de esta joven viuda que debía hacerse cargo de la crianza de cinco hijos.

–Regreso al castillo de Saint-Maurice-de-Remens –dijo.

–Regresamos –señaló Antoine.

–Regreso –insistió la madre–, ustedes se quedarán aquí, con las tías Anaïs y Marguerite.

Los chicos no se alegrarían por lo que había dispuesto mamá, pero deberían aceptarlo. Ahora quedarían al cuidado de sus tías y, sobre todo, deberían continuar soportando la rigidez de los padres jesuitas. Años después, Antoine se lo recordó en una carta a su madre. “Usted es verdaderamente el único consuelo cuando uno está triste. Cuando era niño, volvía a casa con mi pesada cartera sobre mis espaldas, lloriqueando por haber sido castigado –¿se acuerda usted, en Le Mans? – y, sólo con besarme, hacía que lo olvidara todo. Era usted un remedio todopoderoso contra los maestros y los padres perfectos…”.

El colegio era duro, pero también había un período de vacaciones. Antoine de Saint-Exupéry recordaría especialmente un veraneo junto a su familia, en Ambérieu. A unos pocos kilómetros de la casa que los albergaba, al este de Saint-Maurice-de-Rémens, se alzaba un pequeño aeródromo. Todos los días, Antoine montaba en su bicicleta y pedaleaba sin descanso. Invariablemente, cuando divisaba los primeros aviones, se le dibujaba una sonrisa de felicidad. Los mecánicos se habían acostumbrado a la visita de ese chico; más que nada, a las preguntas de ese chico: quería saber todos los secretos de la aviación, no se cansaba de interrogar. Tanta persistencia tuvo su premio: a finales de julio de 1912, Antoine recibió su bautismo de vuelo. Tenía 12 años y el piloto Gabriel Wroblewski lo invitó a que subiera a un Berthaud-Wroblewski, un avión fabricado en Villeurbanne, cerca de Lyon. Ese vuelo aunó las dos pasiones de Antoine: la aviación y la literatura. Luego de surcar los aires, escribió un poema que comenzaba así:

Las alas temblaban bajo el soplo del atardecer,

El motor con su canto mecía el alma adormecida,

Y el sol nos rozaba con su luz lívida…

Los padres jesuitas debieron aceptar que ese chico inquieto, siempre con las manos manchadas de tinta; no se las manchaba en vano. En junio de 1914, al finalizar el curso, Antoine recibió el premio de narrativa, por su cuento “Odisea de un sombrero de copa”. Un mes más tarde, el 28 de julio, el mundo comenzaría a vivir una odisea sangrienta: el archiduque Francisco-Fernando de Austria y su esposa morirían asesinados. El 2 de agosto estalló la Primera Guerra Mundial. Pocos días después, Marie Boyer se reunió con sus hijos y les anunció que se había ofrecido como enfermera voluntaria en el hospital de campaña instalado en la estación ferroviaria de Ambériu.

–Los he matriculado en el Colegio Notre Dame de Montgré –dijo–, también está a cargo de padres jesuitas. Estos padres tal vez eran menos severos que los del Notre Dame de Sainte-Croix. Antoine y François se alegraron ante esa posibilidad, pero por sobre todo se alegraron de volver a estar junto a su madre. Durante ese primer año de la guerra cursaron en el colegio de Villefranche-sur-Saône, pero en febrero de 1915 los dos hermanos regresaron al Sainte-Croix, en Le Mans. Antoine persistía en su sueño de volar y continuaba escribiendo. Ese mismo año recibió otro premio de narrativa. Los padres jesuitas ya no dudaban del talento del pupilo. Sin embargo, Antoine y François cursaron el último año en la neutral Suiza: ingresaron en la Villa Saint-Jean, un colegio de los padres marianistas. La guerra estaba por entrar en su último acto, pero su secuela de destrucción y muerte no había disminuido. Roger, un tío querido por Antoine, fue una de sus tempranas víctimas: murió en un combate en Maissin. Ahora la sombra de la muerte volvería a planear sobre la familia. Un repentino ataque al corazón quebraría la vida de su hermano François, cuando aún no había cumplido los 17 años. Fue un golpe duro para Antoine. Había terminado sus estudios secundarios y estaba preparándose para rendir los exámenes de ingreso en la Ecole Navale y la Ecole Centrale, ambas dependientes del Lycée Saint-Louis de París.

–Los he matriculado en el Colegio Notre Dame de Montgré –dijo–, también está a cargo de padres jesuitas. Estos padres tal vez eran menos severos que los del Notre Dame de Sainte-Croix. Antoine y François se alegraron ante esa posibilidad, pero por sobre todo se alegraron de volver a estar junto a su madre. Durante ese primer año de la guerra cursaron en el colegio de Villefranche-sur-Saône, pero en febrero de 1915 los dos hermanos regresaron al Sainte-Croix, en Le Mans. Antoine persistía en su sueño de volar y continuaba escribiendo. Ese mismo año recibió otro premio de narrativa. Los padres jesuitas ya no dudaban del talento del pupilo. Sin embargo, Antoine y François cursaron el último año en la neutral Suiza: ingresaron en la Villa Saint-Jean, un colegio de los padres marianistas. La guerra estaba por entrar en su último acto, pero su secuela de destrucción y muerte no había disminuido. Roger, un tío querido por Antoine, fue una de sus tempranas víctimas: murió en un combate en Maissin. Ahora la sombra de la muerte volvería a planear sobre la familia. Un repentino ataque al corazón quebraría la vida de su hermano François, cuando aún no había cumplido los 17 años. Fue un golpe duro para Antoine. Había terminado sus estudios secundarios y estaba preparándose para rendir los exámenes de ingreso en la Ecole Navale y la Ecole Centrale, ambas dependientes del Lycée Saint-Louis de París.

El 11 de noviembre de 1918 se firmó en Redon, Francia, el armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Unos pocos meses antes, Antoine conoció a Louise de Vilmorin. Fue un encuentro casi casual. Antoine primero no prestó gran interés por esa muchacha de pocas palabras y gestos delicados, pero a medida que pasaban los días comprendió que le gustaba más de la cuenta. Le confió sus fantasías de aviador y poeta. Louise pensó que esas fantasías se borrarían con el tiempo, y aceptó ser su novia. Todavía era prematuro anunciar el compromiso matrimonial.

–Antes debo ingresar en la Ecole Navale –dijo Antoine.

Pero ese ingreso jamás se produjo. No logró aprobar el examen. Vendrán días de desasosiego. Antoine deberá ganarse la vida del mejor modo posible. Su madre se había quedado sin recursos, con poca plata nada valen los gestos aristocráticos y el pasado esplendor.

–Eso no basta para comer, Antoine –no se cansaba de repetir Marie Boyer. Y Antoine deberá trabajar de lo que viniera: llevará la contabilidad en algunos negocios, se empleará de dependiente en otros y hasta será figurante en “Quo vadis”, la ópera de Jean Noguès. Sin embargo, no abandonará sus sueños de piloto y artista.

–Me inscribí en la Escuela de Bellas Artes, como alumno libre.

Louise de Vilmorin no se alegró por la noticia. Estaba lejos de desear a un novio artista, pero confiaba que con el tiempo Antoine iba a cambiar. Falsas esperanzas. Era el año 1921 y Antoine ingresó en el servicio militar. –Me destinan al 2º Regimiento de Aviación de Caza, en Neuhof, muy cerca de Estrasburgo –dijo, sin ocultar su alegría. Louise, por el contrario, sintió un escalofrío. Antoine estaba en la gloria. Robert Aeby, piloto de la Compañía Transaérea del Este le dio las lecciones inaugurales. El 9 de julio de 1921, Antoine piloteó por primera vez un Sopwith F-Ctee. Fue un vuelo en solitario y literalmente sintió que tocaba el cielo con las manos. Supo que ése era su destino, nada ni nadie iba a ser capaz de torcérselo. El 5 de febrero de 1922 recibió los galones de cabo. Un mes después obtuvo la licencia de piloto. Corrió a contárselo a Louise.

–Lo logré –dijo, derrochando alegría.

Louise supo disimular su desazón.

–Cuánto me alegro –respondió.

Las cartas estaban echadas. Luego de un curso de observador aéreo, Antoine recibió el grado de alférez y de inmediato ingresó en el 34º Regimiento de Aviación. Lo enviaron a Casablanca para que se incorporase en el 37º Regimiento de Aviones de Caza. Conocer el desierto de Marruecos lo impactó; años después ese conocimiento le serviría para su obra cumbre. Lousie iba entendiendo que sus ilusiones de contar con un esposo formal se hacían cada vez más lejanas. Pese a eso, anunciaron el compromiso matrimonial. La boda se iba a realizar no bien Antoine terminase con su servicio militar. En la primavera de ese año 1923, Louise alentó nuevas esperanzas: Antoine tuvo su primer accidente aéreo, sufrió una fractura de cráneo. Louise creyó que ese golpe le metería miedo y que definitivamente iba a abandonar esas locas ideas de volar. Todo lo contrario.

–Voy a incorporarme a la aviación –le anunció Antoine.

La muchacha no podía creerlo. Lo veía con la cabeza vendada y la cara cubierta de moretones y no podía creerlo. Entonces intervino la familia de la novia. Insistieron en que se dejase de tonterías.

–Tengo un trabajo para ti –dijo su futuro suegro.

Antoine sólo pensaba en volar. El trabajo que le conseguiría su futuro suegro, por el contrario, se desarrollaba bien a ras del suelo: contador en la empresa Comptoir de Tuileries. De mala gana, Antoine aceptó.

–Te va a gustar –aseguró su futuro suegro.

No le gustó, apenas aguantó unos meses. No tenía nada que ver con esas tareas de oficina; lo de él era volar, ya sea piloteando aviones o escribiendo cuentos y novelas. En septiembre de ese mismo año rompió el compromiso de matrimonio con Louise. Otra vez libre. “¿Y ahora qué?”, se preguntó y levantó la vista hacia el cielo. Allí estaba la respuesta. Pero sus sueños de aviador no le opacarían su otra gran pasión: el 1º de abril de 1926 publicó “El aviador” en la reconocida revista Navire d’Argent. Era la primera vez que un texto de él se reproducía en letra de molde. No iba a ser la última. Seis meses más tarde consiguió el título de piloto civil e ingresó en la Compagnie Latécoère para transportar el correo entre Toulouse, en Francia, y Dakar, en Africa. Como si íntimamente intuyera que su vida iba a ser muy corta, Antoine pasaría de un trabajo a otro con la misma rapidez con que volaban los aviones que piloteaba.

Cada una de esas experiencias las convertía en literatura. Por último, lo destinaron a América del Sur. Sería el encargado de realizar vuelos nocturnos entre Río de Janeiro, en Brasil, y Buenos Aires, en Argentina. El 12 de octubre de 1929 estaba en Buenos Aires. Había estudiado las posibilidades de crear nuevas líneas aéreas en América del Sur y se disponía a dirigir la Compañía Aeropostal Argentina, recién fundada. Pero su paso por la Argentina no se limitaría únicamente a la aviación. Una noche decidió asistir a una conferencia que pronunciaría su amigo Benjamín Crémieux. Al final de la disertación, Crémieux le presentó a una bella y aristocrática salvadoreña: Consuelo Suncin. Se puede decir que fue amor a primera vista. A Consuelo le gustaba la vida aventurera de Antoine, no pondría reparos a que se fuera por tantos días, volando vaya a saberse por dónde. Se casaron y poco después partieron hacia París, pero muy pronto regresaron a la Argentina. Como director de la Aeropostal Argentina, una compañía filial de la Aéropostale, Antoine tenía el propósito de abrir y explotar líneas transversales en América del Sur. Los vuelos de línea Buenos Aires-Patagonia, que inauguró el propio Saint-Exupéry, fue el tema de su segunda novela: “Vuelo nocturno”. Su fama como escritor comenzaba a crecer; en 1934 obtuvo el premio Fémina. Esa fama le jugaría en contra de sus aspiraciones como piloto. Dos años antes de que Antoine lograra el premio Fémina, Air France se convirtió en la propietaria de Aéropostale. A los nuevos dueños les interesaba contar con la presencia de Saint-Exupéry, pero no para que pilotease aviones, sino para que estuviera al frente del departamento de propaganda. El joven piloto comenzaba a ser un escritor nombrado, incluso ya había adaptaciones cinematográficas de su obra. Air France quería un puesto de mayor fuste para Saint Exupéry, pero Antoine quería volar; ésa era su vida.

Cada una de esas experiencias las convertía en literatura. Por último, lo destinaron a América del Sur. Sería el encargado de realizar vuelos nocturnos entre Río de Janeiro, en Brasil, y Buenos Aires, en Argentina. El 12 de octubre de 1929 estaba en Buenos Aires. Había estudiado las posibilidades de crear nuevas líneas aéreas en América del Sur y se disponía a dirigir la Compañía Aeropostal Argentina, recién fundada. Pero su paso por la Argentina no se limitaría únicamente a la aviación. Una noche decidió asistir a una conferencia que pronunciaría su amigo Benjamín Crémieux. Al final de la disertación, Crémieux le presentó a una bella y aristocrática salvadoreña: Consuelo Suncin. Se puede decir que fue amor a primera vista. A Consuelo le gustaba la vida aventurera de Antoine, no pondría reparos a que se fuera por tantos días, volando vaya a saberse por dónde. Se casaron y poco después partieron hacia París, pero muy pronto regresaron a la Argentina. Como director de la Aeropostal Argentina, una compañía filial de la Aéropostale, Antoine tenía el propósito de abrir y explotar líneas transversales en América del Sur. Los vuelos de línea Buenos Aires-Patagonia, que inauguró el propio Saint-Exupéry, fue el tema de su segunda novela: “Vuelo nocturno”. Su fama como escritor comenzaba a crecer; en 1934 obtuvo el premio Fémina. Esa fama le jugaría en contra de sus aspiraciones como piloto. Dos años antes de que Antoine lograra el premio Fémina, Air France se convirtió en la propietaria de Aéropostale. A los nuevos dueños les interesaba contar con la presencia de Saint-Exupéry, pero no para que pilotease aviones, sino para que estuviera al frente del departamento de propaganda. El joven piloto comenzaba a ser un escritor nombrado, incluso ya había adaptaciones cinematográficas de su obra. Air France quería un puesto de mayor fuste para Saint Exupéry, pero Antoine quería volar; ésa era su vida.

–Volvemos a París –le dijo a Consuelo–. Air France me quiere como escritor, pues me tendrá como escritor. Sólo que a tiempo completo: acabo de renunciar.

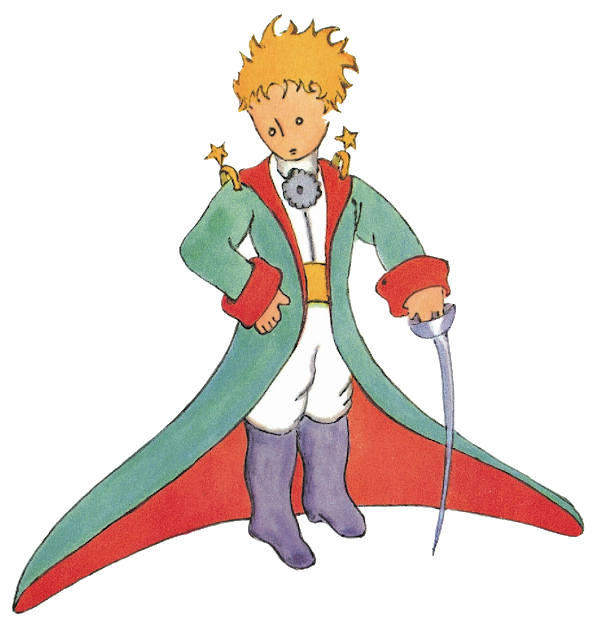

Por supuesto, Antoine no se quedará exclusivamente encerrado en su cuarto escribiendo. Su pasión por volar lo llevaría a comprarse un avión Caudron Simoun. Parecía un chico con juguete nuevo. Un juguete peligroso, por cierto. En uno de sus vuelos tuvo un grave accidente en el desierto de Libia. Ese accidente, que pudo ser fatal, fue el tema de su próximo libro: “Tierra de hombres”. Y a seguir volando: desde los Estados Unidos de Norteamérica intentó realizar un raid interamericano. Su avión se estrelló en Guatemala. Antoine una vez más se salvó por milagro. Pero, cuando el ejército alemán entró en Polonia, Antoine de Saint-Exupéry supo de inmediato que esa invasión nazi sería el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tomó una decisión que ni siquiera habló con Consuelo; además, poco hubiera importado lo que su esposa opinara: él había decidido reincorporarse a la Fuerza Aérea. Le otorgaron el grado de capitán, aunque no lo consideraron “apto para entrar en combate”: los graves accidentes habían dejado huella en su cuerpo. Debía limitarse a realizar vuelos de reconocimiento. Es lo que hizo. Cuando las tropas alemanas ocuparon París, Antoine se encontraba en Africa del Norte, a bordo de un cuatrimotor Farman 220. Consiguió llegar a Nueva York. El propósito era regresar de inmediato al frente de combate. Sin embargo, lo convencieron de que sería más útil allí: logrando que las autoridades norteamericanas ayudasen a Francia contra la invasión nazi. Escribió en The New York Times, Carta abierta a los franceses de todo el mundo, como tiempo después, poco antes de morir, escribiría en la revista Life, Carta a los jóvenes americanos. Pero su tarea periodística, que lo llevaba con su avión de un lado a otro, le dejaría tiempo para escribir un nuevo libro: “Piloto de guerra”. Una vez más, Antoine de Saint-Exupéry narrará sus propias vivencias. El libro se convirtió en un best-seller, pero Antoine no estaba pasando por su mejor momento: no hablaba inglés y quería estar en el frente de combate; sentía que traicionaba a los suyos. Tal vez por esos días terminó de escribir “Carta a un rehén”. Cuando su situación ya lo atormentaba, una mujer acudió en su ayuda y fue el disparador que puso en marcha el libro clave de su vida. La mujer se llamó Elisabeth Reynal y era la esposa de su editor norteamericano. Había visto que Antoine solía hacer dibujos en el que se repetía la figura de un niño de cabello rubio, vestido con una ropa singular.

–¿Por qué no escribes una historia con ese niño? –le sugirió a Antoine.

Así fue que Saint-Exupéry se abocó por completo a escribir la historia de ese niño. No disimulaba su entusiasmo y a todos los que lo visitaban les leía párrafos de lo que estaba escribiendo. Nadie podía creer que ese hombre, autor de tantos libros de acción y aventuras, estuviera elaborando ese texto tan sugestivo y extraño. El 6 de abril de 1943 “El Principito” estuvo en todas las librerías de Nueva York, pero el entusiasmo que habían experimentado los amigos de Saint-Exupéry, primeros lectores del libro, no se proyectó en la masa lectora norteamericana: “El Principito” pasó sin pena ni gloria. A Antoine pareció no importarle ese fracaso, sólo quería regresar a su país y participar en la resistencia. Pudo regresar; el 21 de junio de 1943 realizó su primera misión al sobrevolar la Francia ocupada abordo de un Lightning P-38. Cuatro días después lo ascendían a comandante, pero un mes más tarde le ordenaron que volviese a la reserva: no estaba en condiciones de llevar a cabo esas misiones. Aunque Saint-Exupéry cumple con la orden, continuará insistiendo para que lo reincorporasen a la fuerza activa. Y lo logró. Otra vez lo tenemos volando en misiones de reconocimiento. El 29 de julio de 1944, el coronel Chassin lo encontró en Argel. Estaba ante un hombre de corta edad, apenas 44 años, y mucha vida; una vida que, además, había recibido numerosos golpes. Esto se advertía en la piel de Saint-Exupéry.

Así fue que Saint-Exupéry se abocó por completo a escribir la historia de ese niño. No disimulaba su entusiasmo y a todos los que lo visitaban les leía párrafos de lo que estaba escribiendo. Nadie podía creer que ese hombre, autor de tantos libros de acción y aventuras, estuviera elaborando ese texto tan sugestivo y extraño. El 6 de abril de 1943 “El Principito” estuvo en todas las librerías de Nueva York, pero el entusiasmo que habían experimentado los amigos de Saint-Exupéry, primeros lectores del libro, no se proyectó en la masa lectora norteamericana: “El Principito” pasó sin pena ni gloria. A Antoine pareció no importarle ese fracaso, sólo quería regresar a su país y participar en la resistencia. Pudo regresar; el 21 de junio de 1943 realizó su primera misión al sobrevolar la Francia ocupada abordo de un Lightning P-38. Cuatro días después lo ascendían a comandante, pero un mes más tarde le ordenaron que volviese a la reserva: no estaba en condiciones de llevar a cabo esas misiones. Aunque Saint-Exupéry cumple con la orden, continuará insistiendo para que lo reincorporasen a la fuerza activa. Y lo logró. Otra vez lo tenemos volando en misiones de reconocimiento. El 29 de julio de 1944, el coronel Chassin lo encontró en Argel. Estaba ante un hombre de corta edad, apenas 44 años, y mucha vida; una vida que, además, había recibido numerosos golpes. Esto se advertía en la piel de Saint-Exupéry.

–Usted ya se puede retirar con todos los honores –reconoció el coronel Chassin.

La respuesta de Saint-Exupéry no se hizo esperar.

–No, coronel –dijo–. Me quedaré con mis compañeros hasta el final.

Entonces no podía saber que el final estaba muy cerca. El fotógrafo John Philips le tomó fotos junto a su avión, para ilustrar su nota en Life. Dos días después de aquella charla, el 31 de julio de 1944, Antoine de Saint-Exupéry partió a lo que iba a ser su última misión: un vuelo de reconocimiento sobre Grenoble y Annecy. Su avión se estrelló en algún rincón del Mar Mediterráneo: nave y piloto se perdieron para siempre. No así el nombre de Saint-Exupéry. Aquellas fotos, las últimas, son las más conocidas en todo el mundo. En 1946, la editora francesa Gallimard publicó “El Principito”. Todo hacía suponer que se trataba de una edición en homenaje a ese piloto desaparecido en la guerra. Seguramente, nadie llegó a imaginar el fenómeno editorial que provocaría esa pequeña gran obra. Traducido a 115 idiomas, fue el libro más leído en el siglo XX. Y no sólo eso: la Biblia encabeza la lista de obras más vendidas en todo el mundo en ese período, luego le sigue “El capital”, de Karl Marx, e inmediatamente después “El Principito”.

Hay una sola manera de entender este prodigio: entrar en esas páginas y dejarse llevar por su fascinación. Y entender, en definitiva, que “lo esencial es invisible a los ojos”.

One Response

You can definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.