Cruel ironía. La isla que albergó el primer faro de la costa Oeste sería recordada por la oscuridad que emanó. A la ida, los turistas viajan cómodos en ferry al igual que los que visitan el Coliseo sin pensar en leones y cristianos. A la vuelta, todo será diferente. Muchos tendrán en cuenta que miles de almas en pena realizaron ese mismo recorrido para encontrar un destino de encierro y castigo. Y esa brisa marina, tal vez, haya sido su último atisbo de libertad.

La isla de casi 19 acres resume la historia del país: descubierta por un español en 1775, poblada por mexicanos hasta 1846, el faro se construyó diez años después para guiar a cientos de barcos obsesionados por el oro. En su fuerte sonaron ecos de la Guerra Civil, de las últimas tribus nativas y del terremoto de San Francisco antes de ser una cárcel militar. Instaurada la prohibición para comercializar bebidas alcohólicas, desperdigada la crisis del año 30, el crimen se extendió por todo el país. Y los dirigentes reaccionaron con mano dura y una de sus primeras medidas fue crear una prisión de máxima seguridad para trasladar a los presos de peor reputación y a aquellos que, por su fama o poder, disfrutaban de estadías poco rigurosas.

Era abril de 1934 y se fortalecía una política que todavía perdura: enviar a los indeseables a calabozos en islas lejanas. Idea que pare-ce indicar que “lo sucio” debe estar afuera; fuera de nuestro cuerpo territorial; lejos del alcance de la ley, de las responsabilidades; lejos, para no verlos ni escuchar sus gritos. Allí enviaron a los más sucios, feos y malos de ese tiempo. Primero llegaron 32 uniformados convictos. Meses después, una delegación de lujo fue encabezada por Al Capone, escoltado por George Nelly, alias Machine Gun y Floyd Hamilton, integrante histórico de la banda de Bonnie & Clyde.  Seis decenas de “peces gordos” descendieron de una furgoneta gris al patio. “Ninguno tendrá libertades especiales ni gozará de inmunidad”, gritó el director. Con tono marcial, los requisaron, les dieron los elementos básicos y los dejaron ducharse. Después repartieron un cuaderno escrito a máquina titulado Rules & Regulations. Era severo y guiaría sus actos. “Buena conducta quiere decir conducirse usted mismo de manera silenciosa, ordenada y mantener su celda limpia”, decía. Según se establecía, ir a la biblioteca era una “actividad restringida”. Escuchar radio, leer el diario, mirar revistas, eran actos prohibidos al igual que poseer dinero, o usar cigarrillos como bien de cambio. Pero un inciso definía al sistema disciplinario con sutil estilo: “Usted tiene derecho a comer, vestirse, abrigarse y a recibir atención médica. Cualquier otra cosa que consiga es un privilegio”. Palabra clave: privilegio, permiso arbitrario que puede ser revocado de la misma forma que fue otorgado. Tales permisos, en una situación de aislamiento, son sinónimos de vida, esperanza, placer, libertad, recreación, cariño y hasta de humanidad. También son motivo de paranoia, vulnerabilidad y abuso. Con esa lógica, las visitas fueron suspendidas por tres meses y, obviamente, pasaron a considerarse, no un derecho, sino un privilegio para los disciplinados. Enviar y recibir cartas –tras una castradora censura– era un privilegio. Comunicarse con los abogados: otro. ¿Y el trabajo? Lejos del puro humanismo, no era obligatorio, ni forzado, sino otro privilegio. Desde esa lógica, la rutina era una maquinaria opresora y alienante, y el trabajo –a contramano del mundo– se convertía en una actividad liberadora, una forma de amortiguar el castigo. Para que valoraran su confort, se les presentó la Unidad de Tratamiento que, según el texto, era “la sección de segregación de la institución en donde los privilegios se pueden restringir a un mínimo”. Alcatraz poseía celdas individuales de 9 x 5 pies con baño incluido, articuladas en cuatro grandes pasillos de dos pisos. El pasillo del hall central fue bautizado “Broadway” porque era el más transitado y, por ende, poseía menos intimidad. Mientras que las celdas del piso inferior eran las más frescas. Las de la Unidad de Tratamiento no sólo no eran de una comodidad envidiable, sino que eran por cierto un reducto infausto, cubierto de acero, donde el alimento se ingresaba por una ranura y se impedía el contacto con la luz y los sonidos. Un lúgubre martirio reservado para aquellos de mala conducta o dueños de un carácter perturbador. Según el Buró Federal de Prisiones, la población máxima fue de 300 “huéspedes” que representaban el 1% del total de presos del país. Cada guardia debía velar por 3 prisioneros mientras en el resto del país la relación era de 1 a 12. El día comenzaba a las 6:30. Tenían 25 minutos para limpiar sus celdas y pararse al frente. 6:55 eran contados y entonces marchaban al comedor para desayunar en unos generosos 20 minutos. Y luego, esperar a que les asignaran tareas. La rutina jamás fue cambiada. El silencio era ley.

Seis decenas de “peces gordos” descendieron de una furgoneta gris al patio. “Ninguno tendrá libertades especiales ni gozará de inmunidad”, gritó el director. Con tono marcial, los requisaron, les dieron los elementos básicos y los dejaron ducharse. Después repartieron un cuaderno escrito a máquina titulado Rules & Regulations. Era severo y guiaría sus actos. “Buena conducta quiere decir conducirse usted mismo de manera silenciosa, ordenada y mantener su celda limpia”, decía. Según se establecía, ir a la biblioteca era una “actividad restringida”. Escuchar radio, leer el diario, mirar revistas, eran actos prohibidos al igual que poseer dinero, o usar cigarrillos como bien de cambio. Pero un inciso definía al sistema disciplinario con sutil estilo: “Usted tiene derecho a comer, vestirse, abrigarse y a recibir atención médica. Cualquier otra cosa que consiga es un privilegio”. Palabra clave: privilegio, permiso arbitrario que puede ser revocado de la misma forma que fue otorgado. Tales permisos, en una situación de aislamiento, son sinónimos de vida, esperanza, placer, libertad, recreación, cariño y hasta de humanidad. También son motivo de paranoia, vulnerabilidad y abuso. Con esa lógica, las visitas fueron suspendidas por tres meses y, obviamente, pasaron a considerarse, no un derecho, sino un privilegio para los disciplinados. Enviar y recibir cartas –tras una castradora censura– era un privilegio. Comunicarse con los abogados: otro. ¿Y el trabajo? Lejos del puro humanismo, no era obligatorio, ni forzado, sino otro privilegio. Desde esa lógica, la rutina era una maquinaria opresora y alienante, y el trabajo –a contramano del mundo– se convertía en una actividad liberadora, una forma de amortiguar el castigo. Para que valoraran su confort, se les presentó la Unidad de Tratamiento que, según el texto, era “la sección de segregación de la institución en donde los privilegios se pueden restringir a un mínimo”. Alcatraz poseía celdas individuales de 9 x 5 pies con baño incluido, articuladas en cuatro grandes pasillos de dos pisos. El pasillo del hall central fue bautizado “Broadway” porque era el más transitado y, por ende, poseía menos intimidad. Mientras que las celdas del piso inferior eran las más frescas. Las de la Unidad de Tratamiento no sólo no eran de una comodidad envidiable, sino que eran por cierto un reducto infausto, cubierto de acero, donde el alimento se ingresaba por una ranura y se impedía el contacto con la luz y los sonidos. Un lúgubre martirio reservado para aquellos de mala conducta o dueños de un carácter perturbador. Según el Buró Federal de Prisiones, la población máxima fue de 300 “huéspedes” que representaban el 1% del total de presos del país. Cada guardia debía velar por 3 prisioneros mientras en el resto del país la relación era de 1 a 12. El día comenzaba a las 6:30. Tenían 25 minutos para limpiar sus celdas y pararse al frente. 6:55 eran contados y entonces marchaban al comedor para desayunar en unos generosos 20 minutos. Y luego, esperar a que les asignaran tareas. La rutina jamás fue cambiada. El silencio era ley.

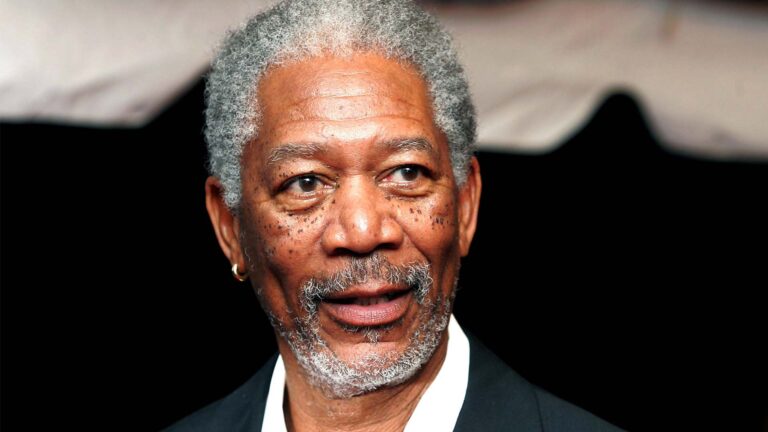

Apodado Scarface, Al Capone, el gángster nacido en Brooklyn, que hizo carrera en Chicago durante los años 20, ganó adeptos por su generosidad en medio del Crash financiero. Aunque terminó encarcelado por evadir impuestos a fines de 1931. En la prisión de Atlanta, sin embargo, era toda una celebridad. Con la admiración de los guardias y la compra de voluntades, había logrado regentear las apuestas ilegales desde su propia celda, que poseía radio, alfombras y cuadros. Su familia y amigos se alojaban en un hotel cercano para visitarlo a diario y cuando estaba solo, lo hacían unas “amigas”. Las autoridades consideraron que la situación debía corregirse de manera ejemplificadora. “La Roca” lo esperaba. Desde que llegó, “The Big Al” intentó quebrar las reglas y conseguir favores. Pero encontró que allí nadie quería jugar su juego. “Parece que en Alcatraz estaré jodido”, confesó Capone a un guardia en cierta ocasión. Estaba en lo cierto: el otrora glamoroso hampón debía distraerse con trabajos duros y pasar el tiempo lejos de los placeres mundanos. Una serie de infortunios lo asoló: por pelearse pasó ocho largos días incomunicado en la Unidad de Tratamiento. Más tarde, un interno lo apuñaló y fue hospitalizado. El poder conseguido se diluía. En 1938 fue trasladado. Su peor trance ya había pasado, al igual que sus mejores tiempos. Un año después salió libre e intentó rearmar sus redes desde un soleado exilio en Palm Beach. Acorde con la moral de la época, la historia oficial dice que murió en 1947 demente, consecuencia de la sífilis contraída en su licenciosa juventud, aunque no faltan quienes achacan ese desequilibrio a Alcatraz.

Los intentos de fuga no fueron muchos: 14. Lo intentaron 36 hombres, 23 fueron capturados y dos reincidieron. Otros seis perecieron bajo el fuego, dos bajo el agua, ya sea por la hipotermia o por los escualos, peligro exagerado por los guardias. El intento más violento ocurrió en 1946 y se llamó la “Batalla de Alcatraz”. El ladrón Bernard Coy guió a otros cinco para apresar a 11 oficiales y quitarles las llaves, pero no encontraron la que abría el pabellón. La sirena sonó convocando a la Marina y a la Guardia Costera. El nerviosismo crecía. Encerrados en su trampa, los reos no desertaron. Un grupo de oficiales se envalentonó e intentó entrar. A fuego limpio, los reclusos lo impidieron. En plena crisis de nervios, uno de los alzados tomó un arma y la descargó contra la celda 403: cinco oficiales heridos.

Fue entonces cuando una escuadra antimotines aplicó una táctica probada en la Segunda Guerra Mundial. Hicieron, sorpresivamente, un hoyo en el techo e intentaron ingresar al pabellón. Fracasaron, y para desquitarse arrojaron granadas por el hueco. Nadie se rendía. Los intentos de copamiento duraron todo el día. Luchaban cuerpo a cuerpo. Hacia las 10 p.m., cerca de cincuenta uniformados lograron ingresar, a sangre y fuego, para controlar el área y reducir a los rebeldes. El resultado final: once guardias y un reo, heridos; dos guardias y tres reos, muertos. Dos de los responsables fueron a la cámara de gas.

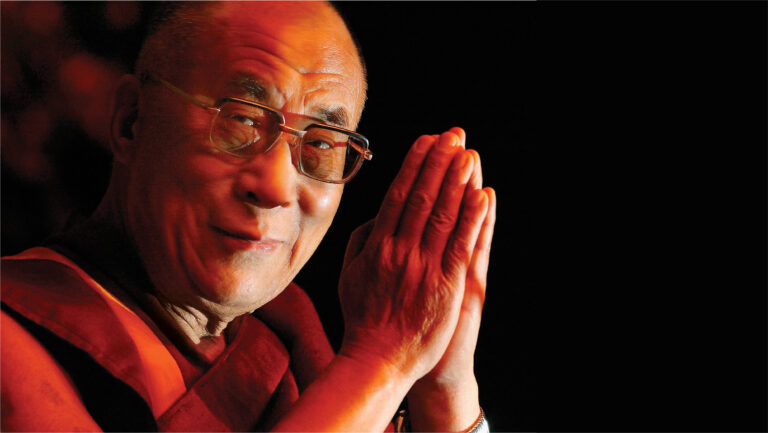

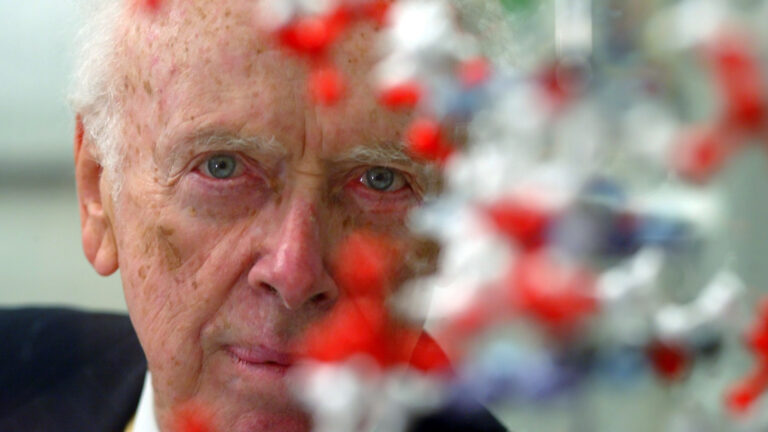

La contracara de Capone fue el “hombre pájaro”, Robert Stroud. Criado en duras condiciones, trabajaba como patán en un prostíbulo de Alaska. Cierta noche de 1909, un molesto cliente se negó a pagar y Robert perdió la paciencia: sus golpes le dieron muerte. En prisión, por otra discusión violenta, lo trasladaron a una cárcel peor, donde le hacían la vida imposible; él reaccionó matando a un guardia. Eso implicaba ir a la horca, pero el presidente Woodrow Wilson, en 1920, conmutó la pena de muerte por el aislamiento extremo. Así llegó a la celda metálica de la Unidad de Tratamiento, donde vivía en silencio y sólo daba una fugaz caminata. Hasta que un día, de una rama, cayó un gorrión. Robert lo alzó y le dio cuidados. Heridos y frágiles, malhumorados y briosos, ambos se acompañaban. El pájaro se recuperó y él también. Era su contacto con la vida. Los guardias no podían creerlo. Ahora todos los presos solicitaban tener un pájaro. Las celdas del silencio se llenaron de trinos. Pero una peste azotó la isla. Muchos pichones murieron y otros quedaron enfermos. Entonces Robert pidió permiso para ir a la biblioteca y estudiar sobre fármacos. Experimentó con unas pócimas y fracasó. Volvió a hacerlo y su gorrión se recuperó. Al salvarlo, otra vez, se salvaba él mismo. No conforme con eso, comenzó a estudiar sobre las aves. Una tarde se dio cuenta de que se avecinaba el invierno y que su pichón, aunque estaba sano y fuerte, no lo resistiría. Entonces, abrió la jaula y le dio libertad. Siguió estudiando ornitología y escribiendo artículos, ponencias y libros hasta convertirse en una eminencia. Muchos científicos se carteaban con él sin saber de su prontuario. Sería, para todos, un ejemplo de superación.

Los años 60 fueron tiempos de cambios. Y Alcatraz no era la excepción. John Fitzgerald Kennedy asumía la presidencia, mientras el recluso Frank Morris, junto a los hermanos Anglin, preparaban un plan de fuga diferente a los anteriores, que requería la habilidad de auténticos artistas. El primer logro de este legendario trío fue sustituir las rejas del conducto de ventilación por un cartón pitando de tal forma que, a simple vista, impedía descubrir el truco. Desde allí se dedicaron a cavar un pasadizo. Cuando estuvo listo, fabricaron unos maniquíes y para darle mayor realismo, usaron su propio cabello. Paralelamente, la historia de Birdman (Robert Stroud) era llevada al cine por John Frankenheimer e interpretada por Burt Lancaster. Cuando el preso enfermó, miles de ciudadanos pidieron que lo dejaran morir en su hogar. El entonces Fiscal General, Robert Kennedy, hermano del presidente, sermoneó “hace tiempo que la prisión es su casa”. Comenzaba 1962 y tanto Alcatraz como los Kennedy tenían sus días contados. Vietnam se convertía en masacre. Lancaster ganaba el Oscar y reclamaba por Birdman y el fin de la guerra. Todo era posible. “La decimotercera vez es la vencida”, habrá pensado el trío esa noche de junio que dejaron los maniquíes en sus propias camas, confundiendo a los celadores que realizaban el conteo nocturno en penumbras, y se escabulleron por el túnel hasta la costa. La alarma sonó: buscaron por aire, tierra y mar. Sólo se encontró un bote abandonado. Las autoridades, desmoralizadas, informaron que los tres habían muerto de frío en el mar. Pocos lo creyeron: ese día la temperatura era moderada y las corrientes, mansas. El FBI todavía los busca.

Sin embargo, el 63 sería un año aún más agitado: en marzo, Alcatraz se desmanteló por orden de Robert Kennedy, preocupado no por las aberraciones sino por los gastos excesivos. Tras pasar 54 años a la sombra y 42 en extremo aislamiento, a la edad de 73, el 21 de noviembre, Birdman moría en un hospital carcelario. Al día siguiente, John Fitzgerald Kennedy lo hacía en Dallas.

Pese a haber recibido a asesinos múltiples, cínicos mafiosos, delincuentes irrecuperables, a celadores más sádicos que los criminales y carceleros más tenebrosos que los del propio infierno, una gran amenaza azota al penal a 59 años de su clausura. Y ese peligro no es otra cosa que el olvido. En San Francisco impulsan su demolición para construir el Global Peace Center. Si algo se quiere hacer por la paz mundial es invocar el testimonio de Alcatraz para demostrar las inhumanas mazmorras que, incluso en estos tiempos, pueden erguirse en nombre de la paz y la justicia.